立体的に緑化空間を見せるためのアイデアが100尺ラインの「京橋の丘」

5年前の都市計画の提案時には、色々な視点から建物機能や環境対策についての検討を重ねたという。

「開発の最重要課題は敷地の一体化でした。そして街区再編を行い二つの街区を統合。貫通道路や歩道状の空地を整備し、賑わいのある歩行者空間を創出したのです」(藤井氏)

当ビルは、都市再生特別措置法にもとづく都市再生緊急整備地域に属している。それにより開発者は、都市再生の趣旨を踏まえ、環境に配慮したビジネス拠点の構築を図ることが義務付けられる。その中で生まれたアイデアの一つが「京橋の丘」だった。

京橋の丘(3階)

「今回の開発では、次世代を見据えた多面的な環境対策への取り組みが特長の一つになっています。その中で、大々的な『緑化』を行なおうと。ボリュームのある緑化空間を、どのように見せていくかということを考えた結果、『丘』というアイデアに行きついたわけです。緑のある一番上の層が5階になります。その高さが昔でいう建築線の100尺ライン、31mラインです。このラインまでを全て緑化する計画です。中央区はまだ31mラインに規制がありますので、街並みに対して周辺のビルが建っている高さまで緑で覆ってしまうというコンセプトでした」(藤井氏)

「たくさんの緑をつくりたいという思いはあるものの、その一方で限られた敷地の中で大きいビルもつくりたい。両方を併存させる中でどういったことができるかを考えたときに『丘』のアイデアが生まれました」(田邊氏)

そうして、今までこのエリアになかった約3,000㎡におよぶ緑化空間が誕生する。

「3階部分までは、一般の人でも自由に回遊できます。いわゆる公開空地です。ビルの銀座側、京橋側の両側にビルの外から利用できるエレベーターがあり、誰もが出入りできる開放された空間になっています」(田邊氏)

「京橋の丘」の誕生は、単に緑化空間を設けただけではない。東京都の海側の風を都心に向けて通す「風の道」計画。その風の通りも考慮してビルを設計しているため、ヒートアイランド対策に寄与したクールスポットの形成に一役買っている。

コラム2 東京都の「風の道」

東京都は10年後の東京の姿として、水と緑の回廊で包まれた美しい街の再生を目標に掲げている。お台場、晴海、築地、皇居、新宿御苑、明治神宮といった都内の大規模な緑地を、街路樹による緑のネットワークでつなぐ計画だ。このつながれた緑地帯は海からの風を都市の内部に導く「風の道」として機能させ、その緑地によって冷やされた風が、都心部のヒートアイランド現象を抑える効果をもたらす。

ヒートアイランド現象とは、人工排熱の増加、人工被覆の増加及び自然空間の喪失という都市における人工化の過剰な進展から生ずる、熱大気汚染であり、熱中症等の健康影響や二酸化炭素排出量の増加などの影響をもたらす環境問題である。(環境省「平成12年度ヒートアイランド現象の実態解析と対策のあり方について」より)

環境配慮の一番の特長は、ビル外側に設けられた1.8mのひさし

「京橋の丘」が、緑化という面で環境を配慮しているのに対し、もう一つの特長は省エネやCO2の削減という観点から見た環境への配慮だ。

「東京スクエアガーデンの一番大きな特長は、ビル外側に取り付けられた大きなひさしになります。このひさしは、外から見ると大きく伸びており特長的なデザインとなっていますが、執務室内から見る分には全然気になりません。ガラス張りの高層ビルでは足元が怖いという声をよく聞きますが、当ビルのひさしは1.8mもあるので足元の地上部は全然見えません。眺望を確保した中での安心感。そして日射の遮断を可能にします。窓周りの熱負荷を軽減する数値としてPALという指標があるのですが、その数値を見ると都内トップクラスのグレードとなっています」(藤井氏)

それ以外にも、太陽光発電や高効率熱源機器などの最先端の省CO2技術の導入、地域全体における省CO2化の推進に取り組む「京橋環境ステーション」の設置など、ビル単体に留まることのない広域的な環境改善に取り組んでいる。

本国の基準が関係しているのか、このような環境配慮に関しては外国企業も強い関心を持っており、国内企業も含めて竣工前から多くの問合せがあったという。

入居者や周辺地域の方々のためのビジネスサポート機能も充実

地下広場

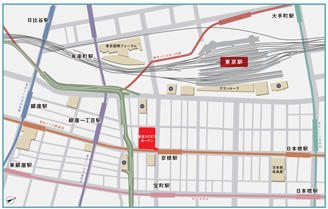

東京スクエアガーデンは、東京メトロ銀座線「京橋駅」直結。JR東京駅からも歩いてたったの6分。さらにビルから歩いてすぐ銀座に。さしずめ銀座0丁目といった位置にある。

京橋駅地下1階のビルとの直結部分は、地下広場として整備。開放的な空間で、ここは帰宅困難者の支援場所にもなるという。

「帰宅困難者の支援に関しては、東日本大震災の起こる前の提案でした。震災以降、より一層BCPや、防災に対するニーズが強まっており、今後もさらに強まると感じています」(田邊氏)

さらに周辺東京都の「風の道」地域の方々も含めたサポート機能として子育て支援施設と医療施設の誘致があげられる。

「このビルにテナントが全て入居した場合、7000人程度の就業が予測されます。それを想定して提案したのが、保育所と病院といったビジネスサポート機能でした」(藤井氏)

保育所については、最初の企画段階から提案をしていた。最近の待機児童の多さが注目されている中で、住宅街ではなく、あえてオフィス街に子供をあずける選択肢を用意したという。

オフィスフロア

「当初は、通勤電車で小さな子供を連れてくることが負担にならないかという議論もあったのですが、そのデメリットより、自分たちの近くにお子さんがいる安心感のほうが重要だというニーズも把握でき、計画を進めました。入居テナント以外にも、一般の方も使える施設ですので、周辺地域の方々もうまく利用していただきたいと思っています」(田邊氏)

医療施設の誘致では、亀田総合病院が入居。専門外来のほか、日帰り人間ドックを中心とした健診を実施する。

「亀田総合病院は、千葉県鴨川市にあるのですが、国内初のJCI(非営利・非政府の国際的医療認証機関)を認定取得している医療機関です。国際的な基準を満たすのが非常に難しく、高度な医療技術を持っているため、海外から人間ドックを受けに来る方もいるそうです」(田邊氏)

保育所、医療施設のどちらもバイリンガルで対応する。今回の開発エリアは、総合特別区域法に基づく国際戦略総合特区(アジアヘッドクォーター特区)であることからエリア全体の国際競争力の向上が求められている。そのため、外資系企業の方々にとって働きやすいオフィスインフラの整備が必須となる。

そのほか、コンベンションホールを設置し、ビジネスをサポートする。ビルの5階に小会議室から大ホールまで用意。新製品発表会や展示館、パーティなど、用途に応じて使用できる多目的ホールとなっている。

今後もビル単体ではなく、周辺地域が一体となった街づくりをしていく

「今まで銀座に用事のある方は、銀座駅か有楽町駅を利用していたと思います。今回の開発を機に、これからは東京、八重洲、日本橋、京橋、銀座を一体とした回遊ゾーンとなっていけばうれしいですね」(田邊氏)

「街づくりは、ビル単体だけ考えていればいいというわけではありません。幸いにして八重洲から京橋にかけての一帯は、今後集中していくつもの再開発計画が控えていますので、地域全体で魅力ある街をつくっていきたいと思っています」(藤井氏)

地域が一体となって街づくりを行う。東京建物は、地元企業の一員としての思いが強い。それは、決してハード面だけの整備ではない。社員が参加する道路清掃は、その気持ちの表れであろう。また、本ビルには周辺エリアのCO2削減に少しでも貢献できるように、近隣の中小ビルオーナーの皆様を対象にした相談窓口を設けている。あまり知られてはいないが、さまざまな形で地域一体となった街の魅力づけ、地道な社会的活動を行っている。

「今までの京橋を知っている方が、久しぶりに京橋を訪れたとき、その変化に皆さんとても驚かれるそうです。また、地元の方々にも、新しい開発により街が活性化することに対して感謝の言葉を頂くことがあります。そうした驚きや喜びが人を引き付けるきっかけになると思っています。」(田邊氏)

「開発は、ビル単体だけではなく街全体の賑わいを考えてのこと。今後も、ビルの魅力と地域の魅力を融合した街づくりをしていきたいです」(藤井氏)

この記事をダウンロード