環状二号線の道路計画決定から数えて67年

ようやくシンボルストリートが完成間近に

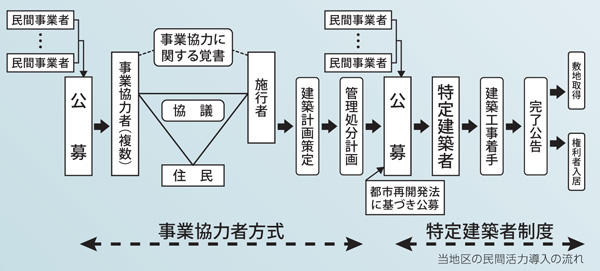

もともと環状二号線は、終戦直後の昭和21年に新橋から神田佐久間町までの約9.2km、幅100mの道路として道路整備計画を決定したのが始まりである。当時は、連合国軍総司令部(GHQ)が、軍専用の道路整備を要求したという説もあり、いつしか「マッカーサー道路」と称されるようになった。その後、昭和25年に道路幅が40mに縮小と計画が変更されたが、長い間実現できぬまま時間だけが経過していた。

計画の再浮上は平成元年の立体道路制度の改正による。改正で、道路整備と建築物の立体的な区分けが可能となったためで、それをきっかけに事業実施案が具体化した。

計画から数えると実にここまでで67年もの年月が経過している。以下に簡単な事業計画の沿革についてまとめてみた。

1946年3月 環状二号線の都市計画決定(延長約6. 2km、幅員100m)

1950年3月 幅員を40mに変更

1989年6月 立体道路制度の創設

1996年11月 環状二号線地区まちづくり協議会設立

1998年12月 環状二号線の都市計画変更(立体街路から地下トンネルへ)

2002年10月 事業計画決定(12月環二地区再開発協議会設立)

2003年10月 環状二号線(海岸通り~桜田通り間)事業認可

2004年10月 Ⅱ街区(青年館街区)の特定建築者が丸紅(株)に決定

2005年4月 Ⅱ街区工事着手

2007年10月 Ⅰ街区(新橋街区)の特定建築者が(株)西松ビルサービスに決定

2008年4月 Ⅰ街区工事着手

2009年9月 Ⅲ街区(虎ノ門街区)の特定建築者が森ビル(株)に決定

2011年4月 Ⅲ街区工事着手

2014年 虎ノ門ヒルズ竣工(予定)

2014年春 環状二号線(虎ノ門~新橋間)開通(予定)

東京都の発表によると2014年の3月に車道の開通が行なわれる予定だ。

「当初の計画では、道路の新設によってエリアが南北に分断されコミュニティが破壊されてしまうといった懸念がありました。その課題を解決したのが立体道路制度です。おかげで東京では初めてとなる車道本線が建物の地下を走る画期的なプロジェクトになりました。その結果、環状二号線地上部道路を走っているとほぼ正面にこの建物を目にすることになります」

また、地上部道路は、歩行者に優しい広い歩道空間が生み出される計画となっており、その名称は、新しい街にふさわしい親しみのある呼び名を一般公募で決めるという。そのために地上部道路愛称名選考委員会が組成され、現在選考中だ。

コラム2 アジアヘッドクォーター特区

(東京都)

東京都が総合特区エリア(戦略的に外国企業誘致を目指す地域)に対して規制緩和や税制・財政・金融支援を総合的に実施する制度。

「新宿駅周辺」「渋谷駅周辺」「羽田空港跡地」「品川駅・田町駅周辺地域」「東京都心・臨海地域」を新たに外国企業誘致のためのエリアとして設定。2016年までに、アジア地域の業務統括拠点・研究開発拠点を50社以上、そのほかの外国企業500社の誘致を目標としている。

BCPに対応した最新のスペックとワンフロア1,000坪の無柱空間が融合

それでは街区内の超高層複合ビル「虎ノ門ヒルズ」の具体的な特徴を紹介していこう。

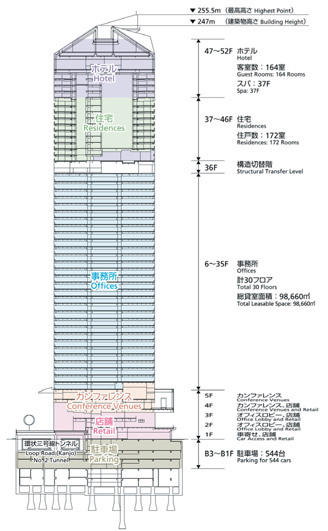

最上階には、ハイアットホテルグループが世界主要都市とリゾート地で展開している「アンダーズ東京」が入居。独特のデザインが特徴的な日本初進出のラグジュアリーブティックホテルだ。日本の高層ホテルでは初めてのオープンエアスペース付のペントハウスバー、アウトドアテラスのあるイベントスペース「アンダーズスタジオ」、独立型チャペルの3施設を最上階に設ける。

ホテル下層には、総戸数172戸の住宅。アンダーズホテルと連携し、新しい東京のライフスタイルを提案する予定だ。

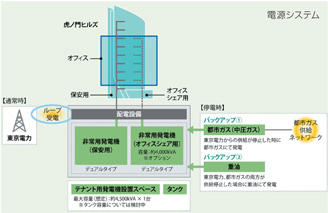

オフィススペースは、BCP(事業継続計画)に配慮した最新のスペックと環境で入居テナントをサポートする。

「震災以降は、BCPがクローズアップされていることもあり、現時点で最新のスペックを用意しました。震災等により何らかの障害で東京電力からの受電ができない場合を想定して、保安用のほかにオフィスシェア用(オプション)としてガスタービン発電機を設置。さらに都市ガスの供給が停止した場合に備えて重油での給電と、3重の安全性で一般的なハイグレードビルを上回る信頼性の高い電源システムとなっています。そして大口テナント向けに、その企業独自のBCP対応ガイドラインに応えられるよう入居テナントが独自の発電機設置スペースも用意しています」

入居者の安心・安全を確保するために制振装置に関しても最高級のグレードを誇っている。オイルダンパー(516基)、ブレーキダンパー(620基)、アンボンドブレース(82基)と3種類の制振装置を採用。合計1,218基の制振装置を持つビルは類いまれであり、大地震が発生したとしても構造自体に大きな損傷を与えることはない。

そのほか、地域全体の防災拠点としても能力を発揮する。非常時には低層階のアトリウムやカンファレンスを利用し、数千人規模の帰宅困難者の受け入れを可能とした。「逃げ込める街」として街の機能を深化させている。

低層部アトリウム

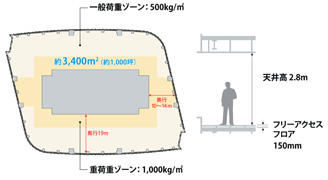

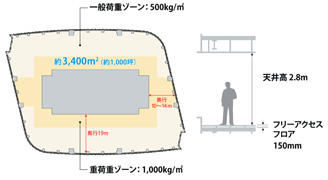

「オフィスの基準階はロの字型になっています。ワンフロア面積は約1000坪。森ビルでは六本木ヒルズに次いで2番目の広さを誇ります。さらに天井高は一般フロアが2.8m、特殊フロアは3.0m、無柱空間を実現していますので、フレキシブルな使い方ができるのではないでしょうか」

そのほかのスペックでは、50㎡ごとのきめ細かな空調システム、LED照明など、優れた機能を有している。

コラム3 立体道路制度(東京都)

道路の区域を立体的に限定し、それ以外の空間を建築物などに利用することを可能にした制度。道路の上下に建築物の建設を行うことができるため、民間が所有する敷地内にも、道路の建設が可能となった。Ⅲ街区では、この制度を利用して環状二号線の地下トンネルの上下部に建物を重ね、敷地の有効利用を図っている。

六本木ヒルズで培ってきた街づくりのノウハウを生かして魅力ある街づくり

立体道路制度を活用して生まれた約6,000㎡もの広大な公開空地には、芝生広場をはじめ、小川のせせらぎ、生物多様性に配慮した緑の空間が展開する。人が集まり憩うことができる豊かな都市空間は、環境面やコミュニティの活性化で周辺地域に貢献する。そして環状2号線地上部道路も、電線が地中化され、中木、高木の2列植栽からなり、それは表参道を超える広幅員の歩道を持つことになる。

「Ⅲ街区と沿道の広大なオープンスペースは、今までの虎ノ門のイメージを変えるかもしれません。風の道としても期待されており。都心部のヒートアイランド対策にも寄与したシンボルストリートが形成されるのです」

森ビルは地元関係者で組成した街づくり協議会の事務局として、その運営にも携わっている。今後もより積極的に地元企業として地元関係者と一緒に、街の賑わいや景観づくりに関与していきたいという。

「賑わいの継続には、きちんとしたエリアマネジメントが必須です。東京都の条例では、公開空地でも団体登録をすることで利用の緩和が受けられることになっています。また、道路空間の管理や有効活用についても新しい制度が整ってきています。そんな行政の制度と当社が10年にわたり六本木ヒルズの運営で培ってきたノウハウを上手く組み合わせて魅力ある街づくりをしていきたいですね」

森ビルは、今回の開発の完成でプロジェクトが終了するとは思っていない。なぜなら、デベロッパーの責務は街をつくるだけではなく、街を育て、より魅力的に成熟させることが目的と考えているからだ。

「このエリアは、主要ビジネスエリアでありながら土日は人通りが少ない場所でした。しかし実は、国会議事堂や主要な官公庁が集積し世界各国の大使館が点在。麻布や青山の国際色豊かな高級住宅地とも近く、日本と外国を結ぶビジネスハブになり得るポテンシャルを持った街なのです。そんな街の魅力を大切にし、日本を代表する新しいビジネスエリアへ成長させていきたいと思っています」

地上部道路パース

コラム4 東京のしゃれた街並みづくり推進条例(東京都)

以下の3つの制度から構成された東京の魅力の向上に資するための制度。

「街区再編街づくり制度」

個性豊かで魅力あるしゃれた街並みづくりを推進するために東京都によって制定された。密集市街地など街づくりの様々な課題を抱える地域において規制緩和などを活用して、個性豊かな街並みの実現を図るための制度。

「街並み景観づくり制度」

東京の歴史的・文化的な特色を継承している地区などにおいて、地域の街並み景観準備協議会が中心となって景観づくりを自主的に進めていくための制度。

「まちづくり団体の登録制度」

街並み景観づくり活動など地域の特性を活かした街の魅力を高める活動を主体的に行う団体を登録することにより、個性豊かな街並みの形成を促進する制度。

虎ノ門ヒルズ 建物概要

広大な公開空地に展開する緑の空間

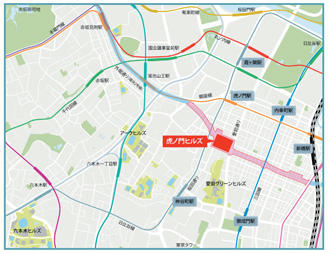

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目26番地

延床面積 244,360㎡

建物高さ 地上247m(最高高さ255. 5m)

階数 地下5階・地上52階

構造 鉄骨造(一部、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)

用途 店舗・カンファレンス(1~5階)

事務所(6~35階)

住 宅(37~46階)

ホテル(47~52階)

この記事をダウンロード