東京ステーションホテル

オフィスマーケット 2004年7月号掲載

※ 記事は過去の取材時のものであり、現在とは内容が異なる場合があります。

1914年に竣工した「東京中央停車場(現在の東京駅)」は、1945年の東京大空襲で外壁の一部を残して炎上した。1947年、終戦後わずか2年で修復を実現させたが、3階建から2階建となり、駅内部で運営されている「東京ステーションホテル」も規模縮小を余儀なくされた。その後、東京駅の復元計画によりホテルも生まれ変わることになる。ここでは生まれ変わる姿以前のホテルの歴史的価値に迫る。

ステーションホテル中央入口

ライトアップされ重厚な意匠を一層引き立たせた東京駅正面

ライトアップ写真提供:株式会社エスエス東京

赤煉瓦に抱かれた伝統のホテル――首都の"玄関"と対をなす歴史的空間

"国家百年の計"、また"国家百年の礎"といった言葉がある。振り返ってみれば、日本という国家が将来の発展を企図して、構想し、完成させた事業として「東京駅」ほど見事にその在りようを体現し、任務を果たしてきた例は少ないのではないだろうか。

着工以来6年半の歳月を費やして大正3年(1914)末に竣工した「東京中央停車場」は、延べ床面積約2万3900平方メートルという規模を誇った。設計者は草創期以来の日本近代建築を主導した辰野金吾。第二次世界大戦後に同じく東京のシンボルとなった東京タワーの全高に比肩する駅舎南北に、一対の球形ドームを備えた鉄骨煉瓦造3階建の威容は、総て銅板で葺かれた屋根の輝きと相まって、まさに帝都の正面玄関という役割にふさわしい偉容で立ち現れた建築作品だった。

その後の関東大震災でほとんど無傷だったが、戦禍を免れることはかなわず、昭和20年(1945)5月25日の大空襲で外壁の一部などを残して炎上した。

「東京駅の屋根のなくなつた歩廊に立ってゐると、風邪はなかつたが、冷えびえとし、着て来た一重外套で丁度よかった」(志賀直哉「灰色の月」)。

作家のみならず、当時の"日本人"に共通の感慨だったろう。その存在の重要性と元来堅固だった躯体構造とが、敗戦後わずか2年で修復を実現させたが、昭和22年(1947)年に完成した駅舎は、2階建(ドーム部分は3階建て)、スレート屋根、寄棟造八角ドームという姿に改変されたまま今日に至っている。

さて、現在も変わらず首都東京のエントランスとして機能する「東京駅」の内部には、創建以来、その任務と対をなす重要な空間が存在している。駅開業の翌大正4年(1915)11月2日から営業を開始した「東京ステーションホテル」がそれだ。ホテル開業直後の11月6日、京都で挙行される大正天皇の即位礼のための御召し列車が「東京駅」を出発する際には、その姿を一目拝そうとする人々で満室になったという。以来、海外からの訪問客、日本人利用客を問わず、数多くの人々を温かく迎え持て成してきた、伝統を受け継ぐ貴重な駅舎内ホテルである。

もちろん、「東京駅」の駅舎が創建当時の姿を保たなかった以上、ホテルもまたその姿を変えざるを得なかった。当初は駅舎南側の2階・3階部分を占めていた営業スペースは縮小を余儀なくされ、現在の客室数は58室のみ。飾り気のない玄関から内部に足を踏み入れると、重厚な赤煉瓦の外観と対照的な極めて小ぢんまりとした印象を受ける。

しかし、駅舎と一体化した利便性と一種"隠れ家"的な魅力が、他のシティホテルにはないユニークな個性を形づくっているものも確かだ。多くの文人・財界人らに愛され、ホテル自体も幾度か名作の舞台として採り上げられてきたことがその事実を裏付ける。

「窓の金網から、乗車口が真下にながめられる。改札口をひっきりなく人の出入りするのが、正面に見える。/思いがけぬところに、ホテルの部屋があるものだ。乗車口のドオムの裾が八角になって、それはみな三階の客室の窓である」(川端康成「女であること」)

川端康成がこのように記したのは、昭和31年(1956)。ホテルの317号室に滞在して、この新聞連載の小説の筆を執ったものだという。後に、原節子主演で小説が映画化されると、ロケに使用されたこの部屋には女性客の予約が殺到したそうだ。"川端康成の部屋"と称されるようになった現在も変わらず一般客の利用に供されており、窓からは文豪が見たのと同じ情景を眼下にすることができる。

他に"内田百聞の部屋"(255号・322号)、"江戸川乱歩の部屋"(216号・218号)、"森揺子の部屋"(207号)、 "松本清張の部屋"(209号)などがあり、209号室で鉄道推理小説の名作「点と線」を生み出したとされる。また、204号・206号室は昭和31年(1956)末の石橋湛山内閣組閣の密議がこらされた部屋とされ、重要な歴史の舞台ともなった。各室は決して広いものでも華美なものでもないが、三階部分3.5メートル、二階部分は4メートル近い天井高は、壮重な外観に遜色のない落ち着きを醸し出している。蛇足を承知で付け加えれば、所々にさり気なく飾られた絵画は文化勲章受章者である田崎広助作品を始め貴重なものばかりである。

戦後の修復で大きく姿を変えた「東京駅」と「東京ステーションホテル」だが、以後60年近くの星霜を経る中で、すでに独自の歴史的・文化的価値を備えた存在である事実は疑いもない。建築の価値が、時間の醸成する歴史の香りにのみ存するとしたら、両者を現状のまま保存することが望ましいとも考えられた。しかし――建物の所有者である「JR東日本」が選択したのは"創建時の姿に復元する"という結論であった。このことを、もう一方の当事者である「東京ステーションホテル」はどう受け止めたのだろうか。

現在の東京駅全景

竣工前後 ―― 歴史と世相

| 明治38年 (1905) |

|

| 明治41年 (1908) |

|

| 大正3年 (1914) |

|

| 大正4年 (1915) |

|

「多様化する名建築保全の試み――用途に配慮した機能強化と外観復元」

東京ステーションホテル

客室部支配人

坂本篤志氏

東京ステーションホテル

営業企画部 企画課課長代理

清藤邦夫氏

次代へ受け渡す伝統――"個性"輝く演出と復元工事への期待

現在、JR「東京駅」の周辺では、2010年度末完成予定の丸の内・八重洲駅前整備工事が着々と進行している。平成14年(2002)年、整備計画の一環として、丸の内赤煉瓦駅舎を創建時の姿に"復元"するというプロジェクトの概要が発表されると、たちまち賛否相分かれる大きな話題となった。否定的見解の中には、駅舎内部――「東京ステーションホテル」――はどうなるのかを危惧する声もある。

以前、本欄でこの問題をめぐる経緯を取り上げた際、東京大学の鈴木博之教授による次のような見解を紹介した。

「現在の形態・景観を保全すべきだという主張にも理はある。建築史的に見ても、山崎克氏ら修復に当たった当時の国鉄技術陣の"作品"として評価すべきだという意見もある。しかし、『東京駅』の保全あるいは復元を考えるとき、最も重要な視点は"この建物の様式"である。若き日の辰野金吾がロンドン留学で受容したクイーン・アン・スタイル、そしてフリー・クラシック。そして、彼の生きた1900年前後の建築の潮流と、明治の日本人として彼が体現したわが国近代建築のオリジナリティ。両者を総合した"辰野式"のエッセンスが、この駅舎には結晶していた。戦火をかいくぐった煉瓦壁を"保存"することが大切なのはもちろんだが、それらが一個の "意志ある建築作品"であった当初の姿に"復元"することには大きな歴史的意義がある――」

ロビー全景。遠方からのお客様を温かく迎える優雅な空間だ

レストラン「赤れんが」。壁には竣工当時の煉瓦を使用している

駅舎内部にホテルを設けるか否かについては、議論がギリギリまで決着を見ず、辰野は再三設計を変更してこれに対処せねばならなかったという。ホテルの開業が駅の開業より1年近く遅れたのはそのせいである。さりながら、巨匠・辰野金吾による"意志ある建築作品"――「東京駅」――が、最終的には、内部のホテル空間・事務所空間をも総合した上に成り立っていたこともまた事実だろう。

「建設主体である当時の『鉄道院』は直営を企図していたそうですが、世論の反発などいろいろな事情で、ホテル・レストラン経営にノウハウのあった『精養軒』委託となったようです。その後、戦前の一時期に『鉄道省』直営の『東京鉄道ホテル』となり、戦後に改修されてからは新たに発足した私共『日本ホテル株式会社』の経営となって現在に至っています」

客室部支配人の坂本篤志氏、営業企画部の清藤邦夫氏によると、72室で営業開始、現在の58室へと規模は変化したが、一貫して駅舎南側部分はホテルとしての用途に供されてきた。これを考えても、"ステーション"と"ホテル"が切り離せないものであったことがわかる。徒歩0分という"ステーションホテル"は"大鉄道時代"のヨーロッパを中心に広まり、日露戦勝後の日本でもその利便性が注目されていた。

「かつては、バス・トイレが備えられていない客室もあり、共同浴場を設けていたという歴史もありますが、現在では完全完備となっています。また、創建当時には存在したエレベーターが戦後は失われたままだったのを、平成14(2002)年に再設置しました。位置は創建時とは異なりますが、もとより"復元"という意図ではなく、お客様へのサービス向上が目的。おかげ様でご好評をいただいています」

江戸川乱歩の「怪人二十面相」にも登場するエレベーターは、もともとエントランス正面の階段脇にあったが、そのスペースは現在はラウンジ「ガーネット」の一部となっている。戦後修復の影響による構造的な問題などもあって、再設置が難しかったのだそうだ。また、共同浴場の存在など、どれもホテルの歴史を形づくる要素だが、利用客をもてなすという用途を優先した改良が常になされてきた。

赤煉瓦の印象からは意外に感じられるが、無料で利用できるADSLのインターネット接続環境を完全に完備しているのは、ビジネスマンの利用も多いステーションホテルならではの心配りだろう。微細な刺繍模様が施されたクリームイエローの壁紙などは、今後同じものを再現しようとしても不可能というが、できうる限り部屋の雰囲気を損なわない新しいものへと変更しながら、快適な空間を演出していこうとするホテル側の努力が随所に感じられる。

「暖房は創建時のままのスチーム。運転開始時に「ブーン」と大きな音がするので驚かれるお客様もいらっしゃいますが、外国の方などはかえって喜ばれるんですよ。ホテルとしての"個性"を大切にする姿勢は、建物の"復元"後も次の世代へと受け渡していきたいですね。現存する内装・調度の部分保存や煉瓦部分の保存など、工夫によって実現可能なこともたくさんあると思います」

バーラウンジ「カメリア」。丸の内を代表するクラシックバーとして人気が高い

両氏にお話を伺ったホテル内のバー「オーク」は、露出した赤煉瓦の壁面が実に魅力的な空間であった。この佇まいを愛し、日々立ち寄る宿泊客以外のビジネスマンたちも多いという。もう一つのバー「カメリア」や創建以来の味を受け継ぐメインダイニング「ばら」なども、宿泊施設同様、現状のままの営業を望むファンが多い人気店だ。

とはいえ、"復元"後の空間が、より上質のサービス提供に結びつくものであってほしいというのは、ここに勤務するホテルマンに共通する願いである。理想的な導線の確保やバリアフリーの問題などクリアすべき課題と、歴史・伝統の保存という課題を、いかに両立させられるか――所有者と使用者の年密な折衝と連携が今後いっそう求められる。ファンとしても「東京ステーションホテル」がより魅力的な空間として再創造される日を期待して待つべきではないだろうか。

創建時の東京駅全景

創建時の東京駅ドーム

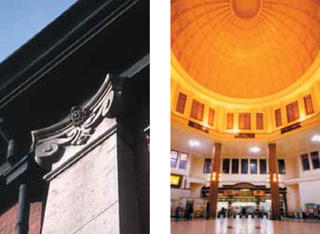

正面入口上部の外壁と現在の東京駅ドーム写真

クラシックなつくりの3階ツインルーム。窓の外には東京駅のドームが見える

文:歴史作家 吉田茂