※ 記事は過去の取材時のものであり、現在とは内容が異なる場合があります。

1968年の竣工当時、高層ビルの代名詞となった「霞が関ビルディング」。33カ月という短工期は驚くべきスピードだった。そんなプロジェクトの舞台裏を、当時の計画立案者の一人に語っていただいた。

"希望の時代"の象徴――未来都市・東京の原点として

三井不動産株式会社が東京・霞が関の地において大規模なビル建設計画を打ち出したのは昭和36年(1961)。以来、さまざまな建築計画が検討され、研究が進められてきたが、最終的に決定されたのは、わが国初となる"超高層ビル"への挑戦であった。前代未聞の計画であるため、テナントビルとしての採算性の問題をはじめ、法制、技術、その他各分野にわたる問題が山積していたのは言うまでもない。しかし、建築基準法が改正され、たゆまぬ研究・調査、イノヴェーションによって技術的な問題も逐次解決されていった。

一方で、関係者らが目指したのは、技術・資材共に"純国産"を貫くことであり、それによって、"未来都市・東京"建設のための指標となることであった。竣工は1968年。着工後33ヵ月という驚くべきスピードだった。地上36階、地下3階、軒高147メートルという"超高層"を実現するため、基礎と低層部分は鉄筋コンクリート造、地下1階から地上2階までが鉄骨鉄筋コンクリート造、3階より上層は純鉄骨造という構造が採られた。外装にはカーテンウォールが採用され、延床面積は15万3223平方メートル。しかしながら、徹底的なコストダウンが図られた結果、総工費は当時の金額で150億円に抑えられたという。設計監理は三井不動産と山下寿郎設計事務所が共同で行ない、施工にあたった三井建設と鹿島建設との間にも緊密な連携が実行された。

もちろん、霞が関ビル誕生の意義は"日本初の超高層ビル"と言うに止まらない。竣工当時に刊行されたパンフレットに寄せられた高山英華氏(東京大学教授)の文章には次のような一節がある。

「東京は1923年の関東大震災と、1945年の大空襲による戦災という2回の壊滅的な打撃を受けたが、いずれの復興においても、抜本的改造の決行が見送られ、なしくずしの復興によって、今日では、さらに多くの矛盾をはらんでいる。/土地問題の解決はさけられ、地価は高騰し、敷地は更に細分化され、中途半端なビルの乱立の傾向にある。(中略)/日本の建築市場においても一つの契機をなす建物であることはまちがいない。また、それが関連産業におよぼした効果もみのがせない。(中略)/都市の近代化は構築物の進歩によるところが多いが、最終的には、よりよい環境を提供して、それが市民に喜ばれ、活用されることにあると思う。」

けだし正論であろう。すなわち、霞が関ビルは、わが国においておそらく初めて"街区全体の環境"というテーマを核心に据えて構想されたオフィスビルだったのである。担当者らが追求した「都市再開発の理想」の下、建物を高層化することで、広大な敷地には約1万平方メートルもの人間的な緑の広場が残された。全敷地面積に対して空地率は実に72.13%にも上る。高層ビルに関してはニューヨーク・マンハッタン等の前例は無論あったが、いたずらに高さを競うのではなく、それによってもたらされる美しく潤いのある都市環境を創造すること、それを真のテーマとしたところに、この建築の最大の価値が存する。

テナントの利便性を最大限に考慮したリニューアル工事

霞が関ビルの竣工以来21年を経た平成元年(1989)、時代の要請に応え、内部のOA化や空調・電源・給水等のシステム一新を図るリニューアル工事が計画された。着工は1989年。当然のことながら、この工事もまた日本の建築史上空前の規模であった。

テナント数124社、およそ7000人にものぼる人口を抱えるビルのリニューアル工事は容易なことではない。しかし、関係者らは入居テナントの利便性を最大限に考慮し、スムーズなリニューアルを実施するため、数々の新機軸を打ち出してこれに対応した。まず、ビルの東西にそれぞれ3階建の仮設ビルを建設。工事中となるフロアのテントを敷地内の仮オフィスに移転させることで、仕事環境を変化させることなく作業を進める仕組みを作り上げた。同一敷地内の一時移転であるから、テナントは煩雑な住所変更などを行う必要もない。振り返ってみれば、こうした手法を可能にしたのも予め広い空地スペースを確保した街区の設計にあずかるところが大きかったと言える。

また、工事を機にオフィスのレイアウト変更や什器類のグレードアップを望むテナントに対しては、個別対応のOPシステム(Office Produce System/テナントの要望により、オフィススペースの更なる改良・機能向上を図るサービス)を提供したことも大きな話題を呼んだ。

工事完了は1994年10月。36階建のビルの完全リニューアルは、驚くべきスピードで実現した。こうして生まれ変わった霞が関ビルは、現在に至るまで快適なオフィス空間として高い評価を獲得している。

※写真は平成3年に完成した移転用仮設オフィス

霞が関地区の再開発計画は、当初、旧東京倶楽部ビルの建て替えという形でスタートした。土地の最有効活用という観点からすれば、約6,400平方メートルの敷地一杯に建物を建てることが望ましい。当時の法制下で認められた高さ31メートルを遵守し、9階建のビルとすることを前提にプロジェクトは進行していた。

「ところが、いざ着工しようという昭和36年(1961)10月、政府から着工延期の勧告が出されたのです。国際収支の悪化による金融引締対策の余波でした。つまり、昨今の中国と同じような状況で、景気は良いのだが外貨不足。外貨の流出を防ぐために景気抑制策が採られたということですね」

こう語るのは、プロジェクトで事業計画の立案に携わっていた田中順一郎氏である。その頃、氏は畑違いの人事部門から移って来たばかりで、建築のことについてはほとんど知識がなかったという。急激な景気拡大に外貨準備金が追いつかず、即効策として政府は国内の設備投資を抑えようとしたわけだが、これによって生じた時間的猶予が建築計画の抜本的見直しにつながったのである。

「まあ、計画が延期になったのが結果的には幸いしたと言えるでしょう。それを機会に私も本格的に建築の勉強を始め、多くの先輩、専門家の方々と共に研究を進める中で、敷地一杯にベタな建物を建てるのは、収益優先とはいえ、時代に逆行しているのではないかとの考え方を強くしていったのです」

周辺の環境を考え、活性化させる真の解答が模索されるうち、三井不動産は東京倶楽部に隣接する霞会館(旧華族会館)所有地における共同事業提案の機会を得た。合計で約1万6300平方メートルという街区全体のグランドデザインの策定へと、プロジェクトは一挙にスケールアップすることとなった。

9階建が限度とされた計画は、翌年、素案として16階建へと発展したが、これは東京都建築審査会の予備審査を通過しなかった。しかし、都市再開発の理想に燃える若き田中氏らは、決してあきらめることなく、武藤清氏(東京大学教授)らの指導の下に"霞が関三井ビル高層化委員会"を設立、建設省(現国土交通省)など関係省庁との折衝を粘り強く継続していった。

「当時の私は役職もない一介の若者です。それでも、役所の方々を説得する為に幾度もどこへでも足を運んだ。模型を抱えて先方に説明したこともあります。その間にも、武藤先生や都市計画の高山英華先生、一般計画では吉武泰水先生といった方々に教えていただきながら"日本の超高層"への夢を膨らませていきました。高山先生の"こんなに敷地があるのだから、余白を生かさなければ"という言葉が印象に残っています」

"余白"とは、人々の活動する環境全体に配慮するが故の発想である。"超高層と公園スペース"、"民"と"学"により具体性を帯びた計画に"官"も共感し、一つの潮流を生むに至った。日本建築学会が建築大臣の諮問に対し、建築物の高さ制限撤廃と容積制度の新設を答申。これを受けて1963年7月には建築基準法が一部改正され、64年8月には都市計画法に基づいて、霞が関三丁目地区は初の"特定街区"に指定された。ネックとされていた道路問題についても、北側に位置する会計検査院との敷地交換(一部を会計検査院増築のスペースとして提供)によって、街区全体の東側に幅1.5メートルの歩道と同7.0メートルの車道を確保することができた。

「容積率910%の36階建案が完成したのは64年の11月。何しろ前例のない建物ですから、耐震・防災・住居環境に至るまで綿蜜な設計が必要でした」

地震国・日本において"超高層"を実現させるためには、従来の剛構造に代わる柔構造による設計が不可欠だった。

また、柔構造の特性が真に生きるのは30階建以上の構築物であるという理論の裏付けがあってこその36階建だった。

こうして霞が関ビルディングは1968年4月の竣工を迎えるわけだが、三井不動産には、収益の確保という更なる課題が残されていた。

「テナント 収入と経費を計算すると最初の3~4年はどう考えても赤字。そこで、36階の機械室の周囲を展望回路として公開しました。250円の見学料をいただいたのですが、これが見事に当たって一般の方々が長蛇の列をつくってくださった。おかげで予想よりずっと早く黒字化への道が開けました」

そういって微笑む田中氏であるが、建築史にエポックをもたらし、後の高層都市・東京の原点を形作った霞が関ビルを誕生させたチャレンジ精神に、後進たる者たちが学ぶべき点はあまりにも多い。

「霞が関の事例に止まらず、行政が規制緩和を行うことで民間のヴァイタリティが解き放たれ、経済活性化の原動力になるのです。民間だけでなく、「官」も「学」も、時代の変化を感じ取り、協働してくれた結果、高度な土地利用が実現した。建物の命は、利便・安全・品格・健康。これらを兼ね備えた建築は、周囲にも環境的な影響を強く与えます。私たちはこれらを地域の再生と価値創造の源泉と考えています。

竣工後40周年を迎えた霞が関ビルは、一部の改修・リニューアルを経て、なお第一級の価値を有する存在である。自らの信念を語る田中氏の言葉もまた、色褪せず、これからの都市開発の指標となる示唆に富むものであった。

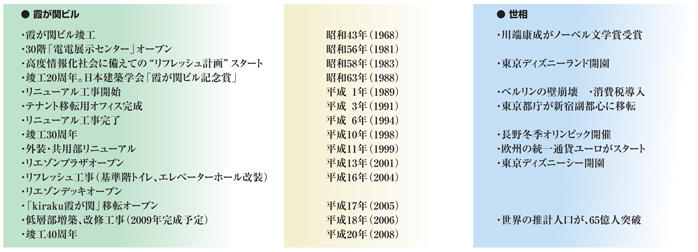

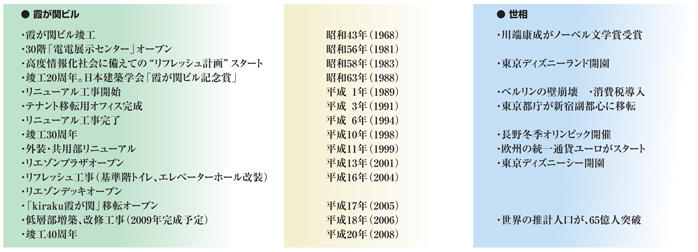

霞が関ビル年表と世相

新橋方面から(1968年と2008年)

新橋方面から(1968年と2008年)

この記事をダウンロード